De l’imprimerie à l’intelligence artificielle : Petite histoire de l'adoption des révolutions technologiques d'abord rejetées.

2025, un illustrateur s’inquiète en voyant les réseaux sociaux s’emplir d’images générées par IA. Il craint pour son métier, pour l’âme même de l’art. Cette angoisse, paradoxalement, n’est pas neuve. À travers l’histoire, chaque grande révolution technologique a suscité rejet et peur avant d’être apprivoisée. De la presse typographique aux synthétiseurs, en passant par la photographie, la radio ou la télévision, les débuts de ces inventions ont été marqués par la méfiance. Plongeons dans le passé : vous entendrez les voix tremblantes des moines copistes du XVe siècle, le fracas des métiers à tisser brisés, les quolibets envers la « musique électronique » et les cris d’alarme des premiers critiques de la photo. Ces récits anciens font étrangement écho aux débats actuels sur l’intelligence artificielle.

1492 : L’abbaye face à l’imprimerie

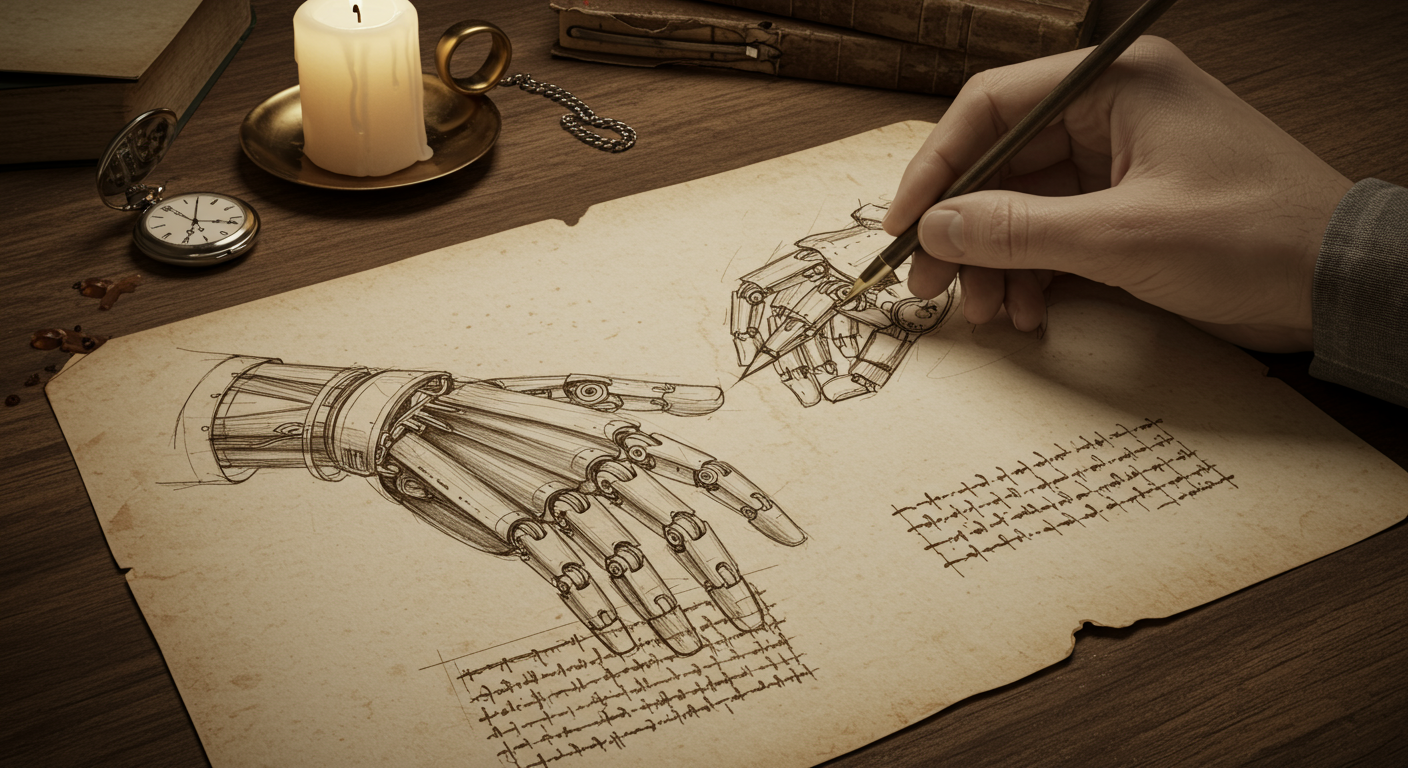

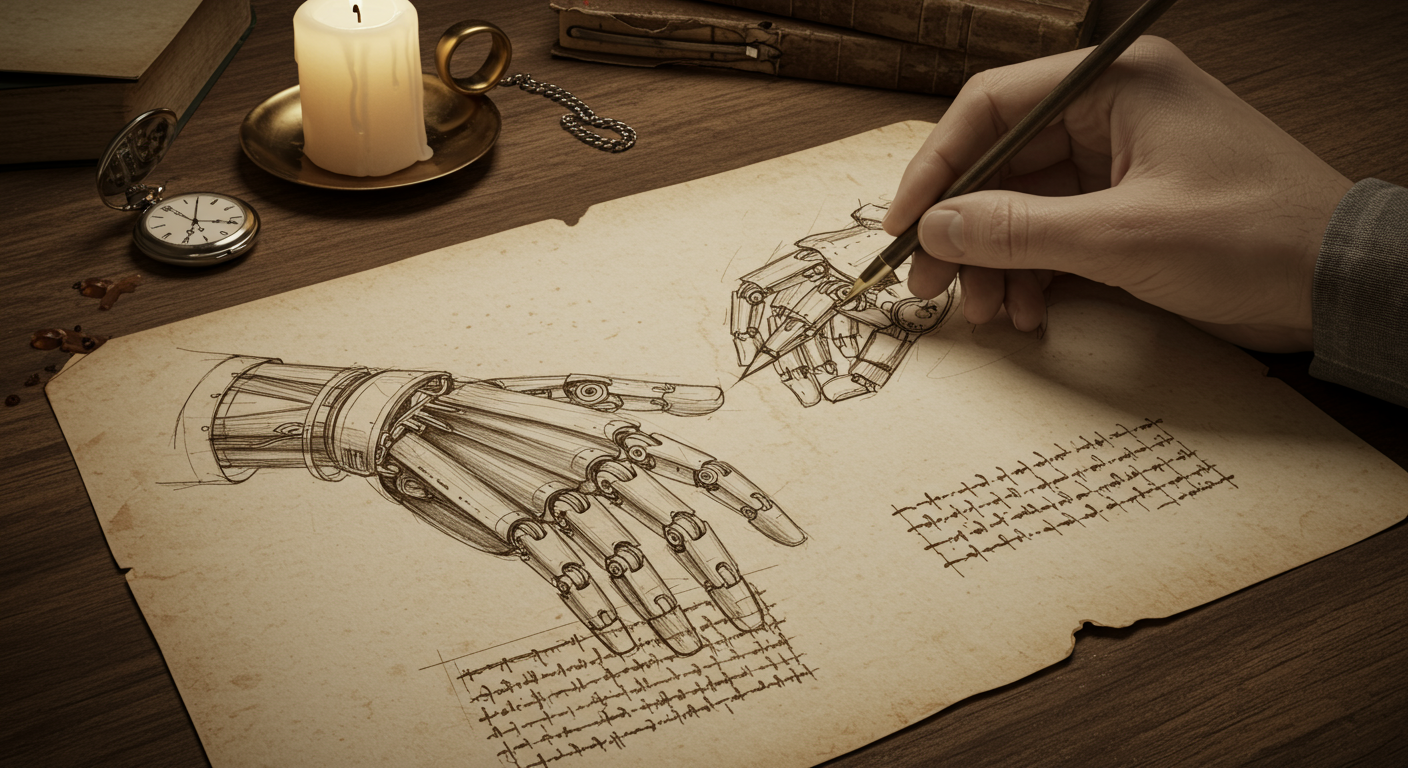

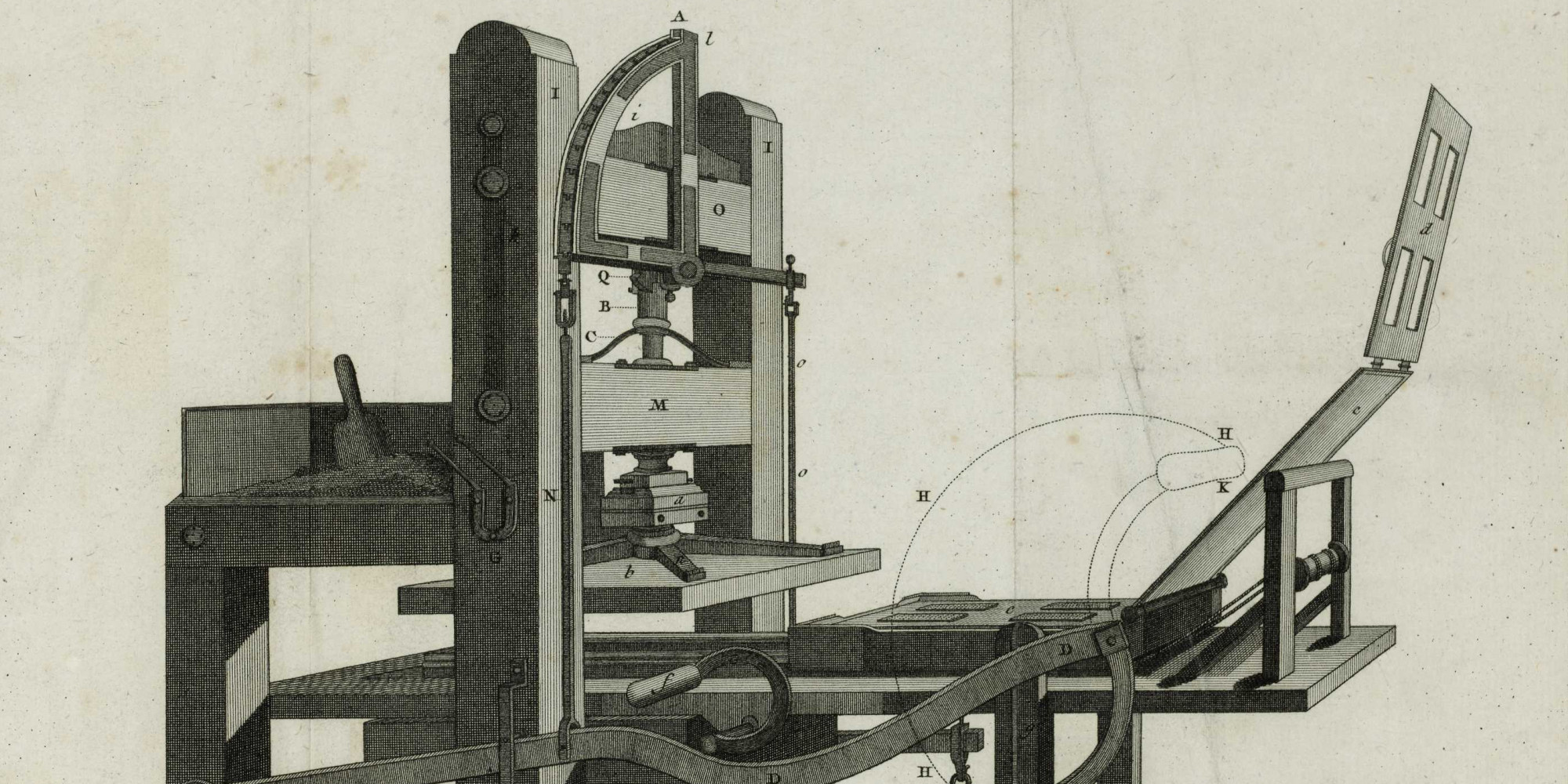

Dans la pénombre d’un scriptorium médiéval, une bougie vacille sur un pupitre. Un vieux moine, la plume à la main, recopie patiemment un manuscrit sacré. Soudain, la rumeur d’une machine capable de reproduire des livres en série se répand : Gutenberg et sa presse à imprimer menacent des siècles de labeur monastique.

En 1492, l’abbé Johannes Trithemius exprime tout haut les craintes de son ordre. Dans son traité De laude scriptorum (« À la louange des scribes »), il concède que l’imprimerie pourra diffuser le savoir, mais refuse qu’elle supplante le travail manuel des moines.

Pour Trithemius, copier des textes sacrés n’est pas qu’une question de reproduction : c’est un exercice spirituel, un acte de dévotion qui élève l’âme du moine. « Parmi tous les exercices manuels, aucun n’est aussi convenable aux moines que l’écriture des textes sacrés » , mettant en garde ses frères contre la paresse induite par la facilité de l’impression. Le moine-scribe doit rester un artisan de Dieu, quitte à ce que le travail soit ardu : « chacune de ses copies est une prière en acte », répète l’abbé à ses disciples, qui l’écoutent en silence.

Trithemius pointe aussi du doigt les faiblesses de la nouvelle invention. Dans un latin enflammé, il raille la moindre durabilité des livres imprimés par rapport aux codex en parchemin. « Qui ignore quelle grande différence il y a entre la copie et l’imprimerie ? La copie, si elle est faite sur parchemin, peut perdurer mille ans, tandis que l’imprimé, puisqu’il est affaire de papier… s’il dure deux cents ans, c’est beaucoup »

Aux yeux du vieil abbé, les pages fraîchement sorties de la presse ne sont que de fragiles feuilles vouées à se ternir, loin de la pérennité quasi éternelle des peaux soigneusement calligraphiées. On chuchote même que certains ecclésiastiques surnomment l’imprimerie ars diabolica, l’art du diable, tant elle semble menacer le rôle spirituel du copiste.

Pourtant, malgré ces avertissements solennels et ces réticences ferventes, les ateliers d’imprimeurs vont fleurir dans toute l’Europe. Quelques décennies plus tard, même les monastères commanderont des livres imprimés pour enrichir leurs bibliothèques. La Bible de Gutenberg elle-même deviendra un trésor, preuve que l’on peut allier diffusion de la parole divine et caractère mobile. L’invention honnie finit par être adoptée : elle ouvrira la voie à la démocratisation du savoir, sans pour autant faire disparaître l’art de la calligraphie ni l’amour des beaux manuscrits. L’imprimerie a d’abord fait trembler les moines avant de servir leurs idéaux.

1811 : Les Luddites brisent les machines à tisser

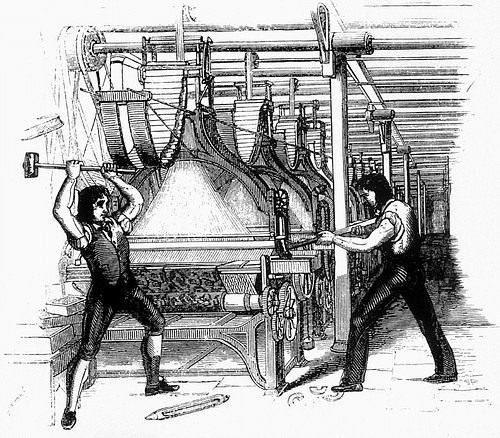

Angleterre, début du XIXè siècle. Dans une manufacture textile de Nottingham, le cliquetis régulier des métiers à tisser mécaniques emplit l’air. Autour de ces machines flambant neuves, les visages des tisserands traditionnels se ferment. Eux qui ont passé des années à perfectionner leur technique voient ces engins produire en quelques instants ce qui leur demandait des journées entières. Bientôt, la colère gronde. Le soir venu, à la lueur des lanternes, des groupes d’ouvriers masqués se rassemblent en secret. On les appellera plus tard les Luddites, du nom mythique de Ned Ludd, figure symbolique de leur rébellion. Leur cible : les métiers mécaniques qu’ils accusent de voler leur travail et de fabriquer des étoffes de moindre qualité.

En 1812, un journal local rapporte qu’un atelier a été pris d’assaut : les ouvriers insurgés ont fracassé les machines à coups de masse. Ces artisans enragés estiment que les patrons utilisent les nouveaux métiers « de manière frauduleuse et trompeuse » pour contourner les salaires et standards établis.

« Plutôt mourir en brisant ces monstres de bois et de fer que de se laisser réduire en esclavage ! » s’écrie l’un d’eux, selon les témoignages de l’époque. Les Luddites craignent de voir leur savoir-faire patient réduit à néant : toutes ces années à maîtriser l’art du tissage manuel, gâchées par l’arrivée de machines qui les remplace. Leur révolte ne vise pas seulement l’innovation technique, mais aussi les industriels qu’ils accusent d’utiliser celle-ci pour les exploiter. La tension est telle que l’armée doit parfois intervenir ; des affrontements éclatent.

Pendant quelques années, l’Angleterre connaît ainsi de véritables émeutes technologiques. Brûler un métier à tisser devient un acte de résistance et un symbole de dignité pour ces ouvriers. Lord Byron, témoin de son temps, compose même en 1816 un poème, Song for the Luddites, où il célèbre ironiquement ces « briseurs de métiers » prêts à verser le sang pour préserver leur liberté et leur gagne-pain.

Pourtant, là encore, l’histoire montrera que la machine n’a pas tué l’homme. Certes, les manufactures textiles se mécanisent inexorablement et beaucoup de tisserands doivent se reconvertir. Mais l’artisanat textile ne disparaît pas pour autant : il se transforme. Le métier Jacquard, perfectionné en France, finira même par être salué comme une merveille d’ingéniosité, combinant cartes perforées et savoir-faire traditionnel.

Quant au terme luddite, il entrera dans la langue anglaise pour désigner les adversaires du progrès technique – un comble, quand on songe qu’un jour ces mêmes technologies seront vues comme normales. La mécanisation industrielle, d’abord rejetée violemment, sera intégrée au point qu’on n’imagine plus s’en passer... jusqu’à l’ère des robots modernes qui ravive, aujourd’hui encore, la crainte de l’automatisation.

1839 : La photographie, « mort de la peinture » ?

Paris, janvier 1839. Dans une salle de l’Académie des Sciences, Louis Daguerre dévoile son invention : le daguerréotype, premier procédé photographique pratiquable par le grand public.

L’assistance est éblouie par ces images fixées sur plaque d’argent qui reproduisent le réel avec une précision jamais vue. Mais au fond de la pièce, certains artistes traditionnels restent pétrifiés. Paul Delaroche, peintre académique réputé, observe l’une de ces photographies naissantes. La légende veut qu’il ait blêmi, puis murmuré : « À partir d’aujourd’hui, la peinture est morte ».

Cette phrase choc, qu’on lui attribue, reflète le désarroi de nombreux peintres de l’époque : à quoi bon continuer à manier le pinceau, si une machine peut capturer la réalité en un instant mieux qu’eux ?

Quelques années plus tard, en 1859, le poète et critique d’art Charles Baudelaire fulmine à son tour contre cette photographie qui envahit les salons parisiens. Pour lui, la photo n’est qu’une technique industrielle, indigne de rivaliser avec l’art. Avec son style brûlant, Baudelaire attaque violemment ce qu’il considère comme une mode dangereuse : « cela tombe sous le sens que l’industrie [photographique], faisant irruption dans l’art, en devient la plus mortelle ennemie » écrit-il, redoutant qu’« s’il est permis à la photographie de suppléer l’art [...], elle l’aura bientôt supplanté ou corrompu tout à fait ». Il voit dans la photographie une menace existentielle pour la peinture et la poésie, qu’il oppose au « progrès » matérialiste. Baudelaire va jusqu’à traiter de “brutale multitude” le public fasciné par ces images obtenues sans le filtre de l’imagination de l’artiste. Pour lui, l’art doit transcender le réel, non le copier mécaniquement.

Les peintres portraitistes, dont c’était le gagne-pain, se sentent particulièrement menacés par les studios photographiques où la bourgeoisie défile pour se faire “tirer le portrait”. Certains accusent la photographie de manquer d’âme. On raconte que des paysans superstitionnés refuseront d’abord d’être photographiés, par crainte qu’on ne leur dérobe leur âme ou qu’on ne capture quelque chose de leur être sur ces plaques mystérieuses. Quant aux artistes, beaucoup clament que la photo n’est tout simplement pas de l’Art, tout comme on l’entendra plus tard à propos de l’art numérique.

Et pourtant... La photographie, de technique honnie, va peu à peu conquérir ses lettres de noblesse. Après avoir été reléguée au rang de curiosité scientifique ou d’outil du peintre (servant de modèle pour la peinture réaliste), elle deviendra un moyen d’expression à part entière.

Des pionniers comme Nadar en France ou Julia Margaret Cameron en Angleterre montreront qu’on peut faire de la photographie un art créatif.

La peinture, elle, est loin d’être « morte » : libérée en partie de la mission de reproduction fidèle du réel, elle explore de nouveaux chemins (impressionnisme, expressionnisme, abstraction…). Ironiquement, la photo que Delaroche voyait comme une menace va contribuer à la métamorphose de la peinture. En fin de compte, la photographie s’intègre à la culture : plutôt que de tuer la peinture, elle la fera évoluer, et les deux coexisteront, chacune avec son langage propre.

1920-1950 : Radio et télévision, la peur des ondes

XXè siècle. Les révolutions technologiques ne se cantonnent pas à l’image ou à l’atelier : elles investissent aussi nos foyers. Quand la radio commence à diffuser ses premières émissions publiques dans les années 1920, c’est la stupéfaction. Entendre, chez soi, une voix venue de loin sortir d’une boîte – de la télépathie électronique ! Si le public urbain s’enthousiasme vite pour cette magie des ondes, certains traditionnalistes s’en méfient. Des journaux rapportent que dans des villages isolés, des paysans détruisent parfois les premiers pylônes radio, convaincus qu’ils attirent la foudre ou propagent des ondes maléfiques. Ailleurs, ce sont les compagnies téléphoniques (concurrentes de la radio naissante) qui colportent des rumeurs : les émissions radio pourraient électrocuter les imprudents ou affaiblir l’esprit critique si l’on écoute trop passivement. Les artistes de cabaret et les musiciens de concert, eux, voient cette nouveauté d’un mauvais œil : « La radio va tuer le spectacle vivant », prédisent certains. En 1936, une union de musiciens américains proteste déjà contre la diffusion de musique enregistrée à la radio, y voyant une menace pour l’emploi des orchestres. L’histoire se répète : l’inquiétude des uns fait écho à l’enthousiasme des autres.

Puis vient la télévision dans l’immédiat après-guerre. L’engouement populaire est immédiat, mais les critiques pleuvent. Parents et pédagogues s’alarment : « La télévision va te pourrir le cerveau ! Éloigne-toi de cet écran ou tu vas te ruiner les yeux ! » entend-on dans bien des foyers des années 1950. On surnomme le téléviseur la « boîte à idiots », persuadé qu’il abrutit la jeunesse. Aux États-Unis, un humoriste de radio, Fred Allen, persifle que « la télévision est le triomphe de la machine sur les gens », regrettant l’âge d’or de la radio où l’auditeur faisait l’effort d’imaginer les scènes. En France, le général de Gaulle lui-même se méfie de ce nouvel instrument capable de façonner l’opinion depuis le salon des citoyens. On raconte qu’il limitait soigneusement ses propres apparitions à l’écran de peur de banaliser sa parole.

Les industries établies paniquent aussi : le cinéma redoute que chacun préfère rester chez soi devant la télé plutôt que d’aller en salle ; la radio craint d’être supplantée par l’image. « Quand la télévision est arrivée, tout le monde a cru que la radio allait mourir. Bien sûr, il n’en fut rien », notera plus tard un chroniqueur, soulignant que la radio a su s’adapter et trouver un nouveau rôle à l’ère de la télévision. De fait, ni le théâtre, ni le cinéma, ni la radio ne disparaîtront. Chaque média trouvera sa place : la télévision deviendra l’astre dominant du divertissement familial, mais le cinéma se réinventera avec le grand écran panoramique et le son stéréo, la radio misera sur l’immédiateté et la mobilité (les radios FM dans la voiture, puis la musique en continu).

Dans les années 1960, la peur initiale laisse place à un usage intégré dans la vie quotidienne. Certes, on continuera à mettre en garde contre les abus (« ne regarde pas trop longtemps la télé, va donc jouer dehors » dira-t-on aux enfants), mais plus personne ne contestera l’existence même de la télévision en tant que medium. Comme pour la photographie, ce qui était vu d’abord comme un péril pour l’intelligence ou la culture sera finalement accepté et normalisé. Les craintes se déplaceront simplement vers les nouveaux écrans à venir – l’ordinateur, puis Internet, et aujourd’hui nos smartphones omniprésents. La radio et la télévision, elles, sont entrées dans nos mœurs, après avoir suscité les plus vives résistances à leurs débuts.

1970-1990 : La musique électronique sous le feu des critiques

Depuis le début du XXè siècle, chaque nouveau genre musical porte son lot de scandale. Le jazz était jugé « sauvage » et immoral par les puritains des années 1920 ; le rock ‘n’ roll de Presley et Chuck Berry, taxé de « bruit de sauvages » dans les années 1950, effrayait les parents et le clergé. Mais avec l’essor de l’électronique dans la musique, c’est une nouvelle étape qui est franchie : ce n’est plus seulement le style ou le rythme qui choque, c’est l’outil lui-même.

Le synthétiseur, « l’orchestre en boîte » qui fait trembler les musiciens

Années 1970. Sur la scène d’un grand studio d’enregistrement, un imposant synthétiseur Moog trône, entouré de câbles. Cet instrument électronique peut imiter le son de nombreuses autres instruments ou en créer de nouveaux, futuristes. Soudain, des musiciens traditionnels – pianistes, violonistes, percussionnistes – réalisent que cette machine menace directement leur rôle. Pourquoi engager un batteur si une boîte à rythmes peut tenir le tempo inlassablement ? Pourquoi payer un orchestre de cordes si un synthé produit des nappes de violons synthétiques en appuyant sur une touche ? La fronde s’organise.

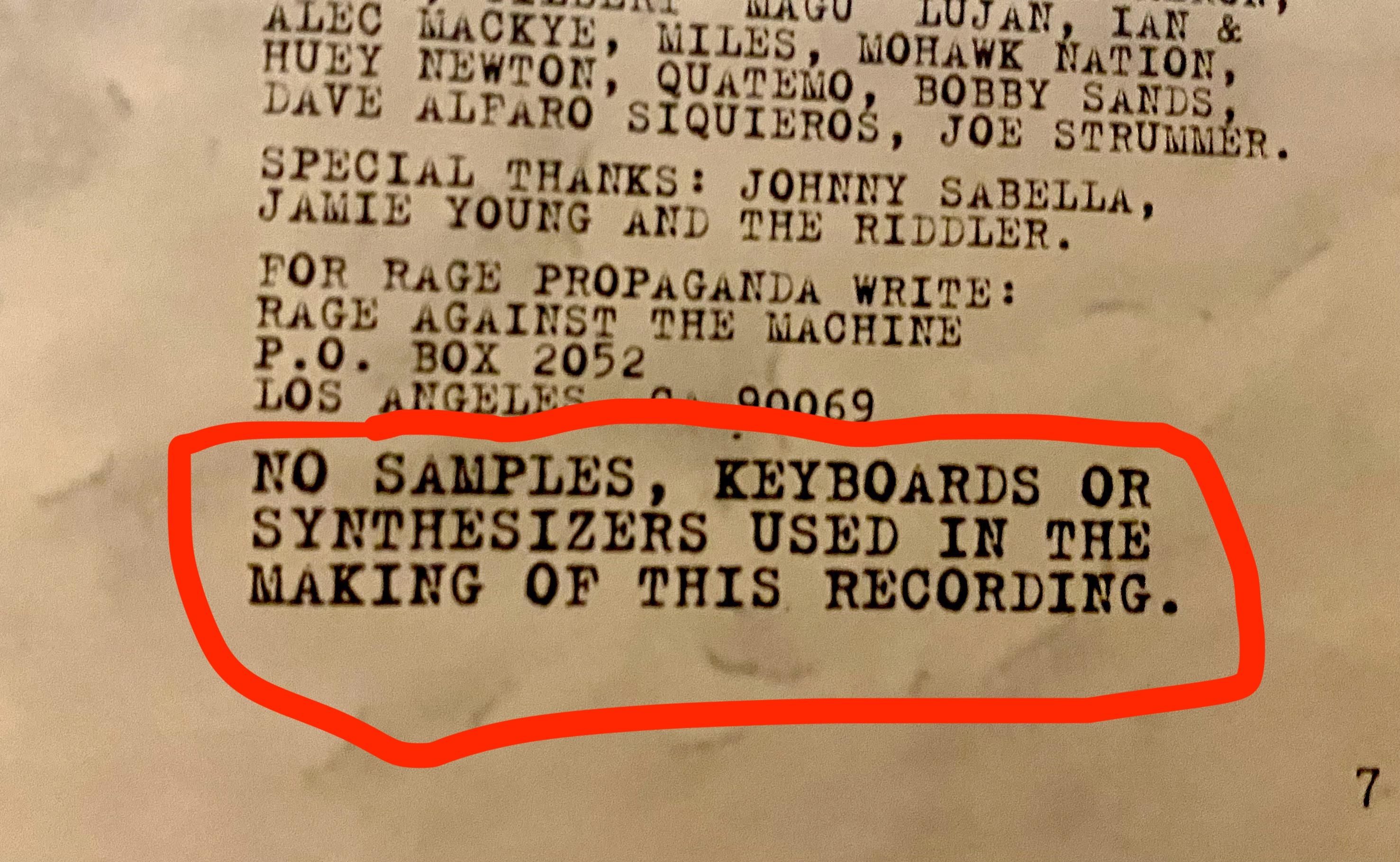

En 1982, à Londres, le Syndicat des musiciens (Musicians’ Union) tient une réunion enfiévrée. À l’ordre du jour : l’interdiction pure et simple des synthétiseurs lors des concerts et enregistrements. Ce n’est pas de la science-fiction, c’est une décision bien réelle qui sera proposée. Ce jour-là, la branche londonienne du syndicat vote en effet une motion visant à bannir ces appareils diaboliques qui menacent l’emploi des instrumentistes humains. La cause immédiate de leur courroux ? Un célèbre chanteur (Barry Manilow, en tournée) venait de remplacer son orchestre habituel par deux claviéristes munis de synthétiseurs. Scandale ! s’écrient les syndicats : si même les grandes tournées préfèrent l’orchestre en boîte, quel avenir pour les musiciens de studio et de scène ? La presse musicale se fait l’écho de cette panique : un magazine titre ironiquement sur « la grève des synthés » et qualifie les syndicalistes les plus virulents de « fous furieux » rétrogrades.

Pendant un temps, en Grande-Bretagne, certains établissements refusent effectivement les musiciens équipés de boîtes à rythmes ou de synthétiseurs, par solidarité avec la cause des musiciens en chair et en os. Un slogan apparaît : Keep Music Live (« Gardez la musique vivante »), clamé par ceux qui défendent les concerts 100% humains.

Ironiquement, ce sont souvent les mêmes critiques adressées jadis aux tourne-disques et aux juke-box : déjà dans les années 1930-40, les orchestres de bal voyaient d’un sale œil ces machines diffusant de la musique enregistrée. Mais avec le synthétiseur, la crainte est encore accentuée : la machine ne se contente plus de rejouer un enregistrement, elle crée des sons, elle prend la place de l’instrumentiste dans l’instant de création musicale.

Malgré l’hostilité initiale, le synthétiseur finira par être accepté comme un instrument à part entière. Des groupes de rock comme Pink Floyd ou Kraftwerk popularisent ses sonorités nouvelles. Dans la pop, des artistes comme Stevie Wonder embrassent ces claviers d’un genre nouveau et montrent qu’on peut en tirer une véritable expression artistique. Quant aux syndicats de musiciens, ils finiront par lever leurs interdictions symboliques à la fin des années 1990, reconnaissant implicitement que la technologie avait sa place. Aujourd’hui, plus personne ne songerait à interdire un synthé : il est devenu un outil parmi d’autres, sans avoir éradiqué ni l’orchestre symphonique, ni la guitare acoustique. La peur s’est dissipée, laissant place à la créativité hybride – nombreux sont les musiciens qui jouent à la fois de la guitare et du clavier électronique.

Le sampling : création géniale ou plagiat scandaleux ?

Années 1980. Dans un studio exigu du Bronx, un DJ manipule une nouvelle machine : un sampler, capable d’enregistrer et rejouer n’importe quel son. Sur ses platines, il fait tourner en boucle quelques secondes d’un vieux funk, y superpose un beat électronique et les rimes scandées d’un rappeur. C’est la naissance du hip-hop et de la musique électronique moderne, où l’on sample (échantillonne) des extraits de morceaux préexistants pour les intégrer à de nouvelles compositions. À New York, puis à Chicago, Londres, Paris, cette pratique explose et révolutionne la production musicale. Mais elle suscite aussitôt l’indignation du monde de la musique « établi ».

Pour beaucoup de musiciens traditionnels, sampler équivaut ni plus ni moins à du vol. « Ce n’est pas de la musique : ces types ne savent même pas jouer d’un instrument, ils volent juste le travail des autres en appuyant sur des boutons ! » clame-t-on dans les colonnes des magazines rock de la fin des années 80. Le chanteur Tim Booth, du groupe de rock James, lâche même une formule provocante dans New Musical Express : « Le rap et la house ont peut-être du succès, mais Hitler aussi en son temps ; sampler n’est pas faire de la musique… » dira-t-il en 1988, manifestant son mépris pour ces nouveaux courants jugés décadents. Cette sortie extrême – comparant implicitement la popularité de la musique électronique à celle du mal incarné – montre à quel point le sampling effraie et révulse certains musiciens d’alors. Ils y voient la fin de la mélodie et de l’harmonie, remplacées par de froids collages de sons préexistants.

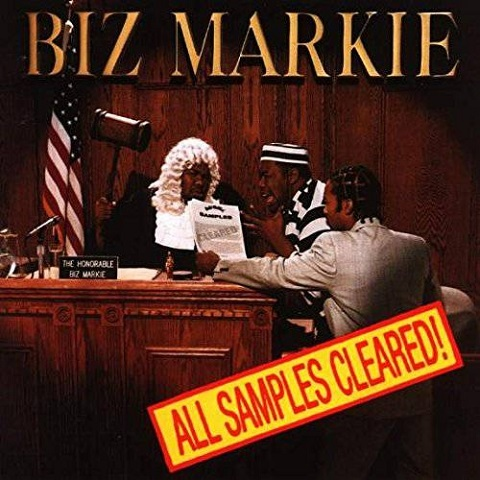

Les maisons de disques et ayants droit, de leur côté, s’alarment pour d’autres raisons : le droit d’auteur. En 1991, l’affaire judiciaire Grand Upright Music Ltd. vs. Warner marque les esprits. Le rappeur Biz Markie avait utilisé sans autorisation un court extrait (trois mots et une mélodie) d’une chanson de variété pour l’un de ses morceaux.

Le juge fédéral Kevin Duffy, chargé de l’affaire, ne cache pas son hostilité envers cette pratique du sampling. Il commence carrément son jugement par un tonitruant « Thou shalt not steal » – « Tu ne voleras point », le 7ème Commandement – déclarant que le comportement du sampler viole le commandement biblique autant que la loi sur le droit d’auteur. Jamais on n’avait vu un jugement démarrer ainsi, par une citation de la Bible : le message est clair, pour ce juge conservateur, emprunter un son sans payer, c’est du vol pur et simple. Le verdict tombe : Biz Markie est condamné, et un signal fort est envoyé à toute la jeune industrie du hip-hop. Désormais, avant de sampler un vieux tube funk ou disco, il faudra obtenir l’autorisation (chèrement monnayée) des ayants droit, sous peine de poursuites. Le sampling est diabolisé dans les tribunaux, et dans les médias, certains chroniqueurs culturels conspuent cette « génération pillage » qui piocherait sans vergogne dans le patrimoine musical.

Malgré tout, la créativité débridée des artistes finira par l’emporter. Le sampling, après avoir été considéré comme un art illégitime, devient un pilier de la musique contemporaine. Des genres entiers – le hip-hop, la musique électronique (house, techno, jungle…), la pop expérimentale – en font un procédé créatif central. Avec le temps, on reconnaît même dans le sampling une forme de collage post-moderne, un dialogue avec le passé musical. Des jugements plus nuancés apparaissent, distinguant le plagiat servile de la citation créative. Des artistes pionniers comme Public Enemy transforment des dizaines de samples en morceaux totalement inédits, acclamés par la critique, et l’on y voit alors non pas du vol, mais une réinvention permanente de la musique.

Tout comme la photographie a fini par être acceptée et légitimée, la musique électronique – qu’il s’agisse des synthétiseurs ou du sampling – est aujourd’hui entrée dans la culture. Personne ne songerait sérieusement à affirmer que la musique assistée par ordinateur n’est pas de la “vraie” musique. On peut préférer la chaleur d’une guitare acoustique ou le grain d’un vinyle, mais on reconnaît que composer sur logiciel ou sampler un son est aussi un art, avec ses exigences et son talent. La période de rejet a laissé place à une cohabitation : sur la scène d’un festival, un DJ électronique succède à un orchestre symphonique ; dans nos playlists, un classique des Beatles côtoie un remix électro. L’innovation a élargi le champ des possibles sans effacer ce qui la précédait.

Conclusion : L’IA, une boîte à outils de plus dans l’atelier de l’artiste

À travers ces voyages temporels, un motif se dessine. Chaque nouveauté – qu’elle soit machine, procédé ou medium – suscite d’abord une forme de panique morale ou professionnelle. Peur de perdre son âme de créateur, comme chez Baudelaire face à la photo, ou chez l’illustrateur inquiet devant l’IA. Peur de perdre son gagne-pain, comme l’ouvrier tisserand face au métier mécanique ou le musicien face au synthétiseur. Peur de la déshumanisation de l’art, aussi, derrière les critiques virulentes du sampling ou de la télévision accusée d’abrutir. Ces craintes, on l’a vu, n’étaient pas illusoires ni infondées – des métiers ont disparu, des pratiques ont changé – mais aucune de ces inventions n’a détruit la créativité humaine. Au contraire, chacune a été intégrée, digérée, puis mise au service de nouvelles formes d’expression.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle dans la création artistique fait débat. Des milliers d’artistes ont signé des lettres ouvertes pour dénoncer les modèles d’IA qui s’inspirent de leurs œuvres sans autorisation, parlant de « vol de masse » de la part des entreprises technologiques. On entend des affirmations tranchées : « Les images IA ne sont pas de l’art, juste du plagiat algorithmique », ou au contraire « l’IA va tuer les artistes, on n’aura plus besoin d’eux ». Ces déclarations font écho au passé : comme Delaroche proclamant la mort de la peinture en 1839, ou le juge Duffy tonnant « tu ne voleras point » en 1991 à propos du sampling, elles expriment une peur du changement qui se projette en sentences définitives. Mais l’histoire de la photographie, de la radio ou de la musique électronique nous enseigne la prudence face à ces prophéties apocalyptiques.

Certes, l’IA bouleverse l’univers visuel et sonore. Elle automatise des tâches qui semblaient relever exclusivement de l’humain (dessiner, rédiger un poème, composer une mélodie). Elle remet en question des modèles économiques (qui paye qui, quand une IA entraînée sur des millions d’images crée une œuvre ?). Il est naturel que les créateurs se sentent dépossédés ou inquiets. Mais, comme toujours, viendra le temps de l’appropriation et de la transformation. Nombre d’artistes commencent déjà à employer l’IA comme un outil parmi d’autres : pour générer des idées, pour obtenir des effets visuels inédits, pour collaborer avec l’imprévisible. D’autres, au contraire, revendiquent plus que jamais la valeur de la main de l’homme, du trait imparfait et vivant – à l’image des calligraphes qui perpétuent l’art du manuscrit longtemps après Gutenberg, ou des photographes argentiques qui ont résisté à la vague du numérique. Ces choix coexisteront.

L’intelligence artificielle n’est ni la fin de l’art, ni son ennemi mortel incontournable. C’est une nouvelle palette de techniques mise à disposition des créateurs. Libre à chacun de s’en saisir ou de s’en détourner. Un peintre peut décider de peindre « à l’ancienne », tout comme certains réalisateurs choisissent de tourner en pellicule plutôt qu’en numérique – et ils trouveront toujours un public sensible à cette authenticité tangible. D’autres exploreront les possibilités infinies offertes par l’IA, y voyant une façon d’augmenter leur imagination, un peu comme les musiciens ont ajouté les synthés et samplers à leur arsenal créatif une fois la tempête passée. Ce qui est certain, c’est qu’on ne peut ignorer l’IA, tout comme il était impossible d’ignorer l’imprimerie ou la photographie en leur temps : ces génies technologiques, une fois sortis de leur lampe, font partie du monde.

Au final, ces histoires de résistances passées nous rappellent que l’art et la technologie entretiennent un dialogue permanent, parfois conflictuel, mais toujours fécond. L’IA suscite aujourd’hui le débat passionné que suscita en son temps chaque innovation majeure. Il appartient aux artistes de trouver comment cohabiter avec cet outil inédit. Certains s’y refuseront par éthique ou par esthétique, revendiquant fièrement le label *« 100% fait main » – comme un gage de valeur humaine à l’ère du tout-automatique. D’autres l’embrasseront pour repousser les frontières de leur art. Dans tous les cas, l’esprit créatif humain restera au centre du jeu : la technologie évoluera, les modes passeront, mais le besoin d’expression et de beauté, lui, demeure. Comme le montre l’histoire, l’art véritable renaît toujours de ses cendres, en intégrant ce qui hier encore faisait peur. Aujourd’hui comme hier, face à l’outil nouveau, la main et l’âme de l’artiste sauront inventer l’avenir.